LAUFWERK PLATINE VERDIER LAUFWERK PLATINE VERDIER

von Roland Kraft -

in STEREO - High Fidelity und Musik - 11 November 1992

ABGESANG UND NEUANFANG

Die Ära der Schallplatte ist vorbei. Doch während die einen den

Abgesang auf denPlattenspieler anstimmen, reden andere von einem neuen Anfang -

Analog, so

heißt es, wird weiterbestehen. Werden die mächtigen Saurier vom Schlage einer

Platine Verdier also überleben ? Wir meinen: sie werden -denn Legenden sterben nicht

Langsam kristallisiert es sich heraus: Ein bemerkenswert großer Prozentsatz der

HiFi-Fans beharrt auf der Schallplatte. Und scheinbar unaufhaltsam entwickeln sich neue

Vertriebswege für die guten alten schwarzen Scheiben. Sei es nun der Boom im

Second-Hand-Bereich oder die Neupressungs-Aktivitäten engagierter LP-Verfechter -

der Plattenverkauf verlagert sich in den HiFi-Laden oder auf den Versandhandel, der stolze

Zuwachsraten meldet. Und die Betreiber einstiger "Plattenläden" wurden sich verwundert

die Augen reiben, wenn sie nur mitbekommen hatten, was auf der HIGH END'92 in Frankfurt los Langsam kristallisiert es sich heraus: Ein bemerkenswert großer Prozentsatz der

HiFi-Fans beharrt auf der Schallplatte. Und scheinbar unaufhaltsam entwickeln sich neue

Vertriebswege für die guten alten schwarzen Scheiben. Sei es nun der Boom im

Second-Hand-Bereich oder die Neupressungs-Aktivitäten engagierter LP-Verfechter -

der Plattenverkauf verlagert sich in den HiFi-Laden oder auf den Versandhandel, der stolze

Zuwachsraten meldet. Und die Betreiber einstiger "Plattenläden" wurden sich verwundert

die Augen reiben, wenn sie nur mitbekommen hatten, was auf der HIGH END'92 in Frankfurt los

war: Im Messezimmer eines szenebekannten Versandhändlers traten sich die LP-Fans

tagelang auf die Füsse; trotz mitunter gepfefferter Preise wurde kaltlächelnd in

Second-Hand-Raritäten und audiophile Neupressungen investiert. Daß sich etwas tut,

können auch die STEREO Tester bestätigen: "Wir lassen uns die LP nicht

miesmachen",

war der Tenor der Leser, die selbstverständlich auch in der Mehrzahl CD-Benutzer sind.

Der Highender, so scheint es, hat die Klangdiskussion CD kontra LP aufgegeben und geht jetzt

ganz pragmatisch vor: CD plus LP lautet allenthalben die Devise.

In der STEREO-Mannschaft spiegelt sich wider, was sich "draußen"

abspielt: CD- und LP-Verfechter liefern sich zwar immer noch heiße

Diskussionen, und die

Pragmatiker stehen dazwischen - doch niemand kann sich, womit wir beim Thema wären,

der Faszination einer Platine Verdier entziehen. Superlaufwerke vom Schlage einer Verdier

sind sprichwörtlicher Dreh- und Angelpunkt audiophiler Träume, Gegenstand

unendlicher Klangdebatten und der Grund für überzogene Bankkonten,

Bandscheibenprobleme und die Suche nach der einzig richtigen Ölsorte. Doch hinter

dem monströsen Aufwand, dem rücksichtslosen Materialeinsatz, dem Drang, die

Plattenwiedergabe zu perfektionieren, teht auch ein langer, steiniger Weg der

Erkenntnis,

der vom Reibrad über den Riemen hin zum Direktantrieb und wieder zurück gegangen

wurde. Hätte man sich ausschließlich an die Meßtechnik gehalten, dann

wäre das Thema Laufwerk mit nachweislich "perfekten" Direktantrieblern ad acta

gelegtworden; Gleichlaufund Rumpelmessungen, Mikrofonieana lysen sowie die kürzeste

Hochlaufzeit hätten entschieden, daß das Ohr sich irrt.

Vergegenwärtigt man sich den Mikrokosmos der Schallplatte, jene winzige

Kontaktzone,

in der sich Nadel und Vinyl begegnen, dann wird klar, wie außergewöhnlich heikel

der Vorgang ist, wie krass sich selbst kleinste Störungen auswirken können.

Das A und O außergewöhnlicher Laufwerke, das Alphabet der

Konstrukteure,

beschränkt sich auf zwei Leitsatze. Erstens: Den Abtastvorgang so weit wie möglich

gegen äußere Einflüsse isolieren. Zweitens : Dafür sorgen, daB

der Plattendreher nicht selbst zum Unruheherd wird. Wie wir wissen, führen

diesbezüglich viele Lösungswege nach Rom - Superschwerkonzepte, ausgefuchste

Federsysteme, Subchassis-Konstruktionen, Sandwichbauweisen, Luftlagerungen, exotischste

Materialien und noch vieles mehr. Logisch. daß clevere Detailideen oder gar simples

Klotzen also noch keinen guten Plattenspieler ausmachen. Wie so oft im Leben liegt der

richtige Weg in der gekonnten Komposition, im perfekt ausbalancierten Zusammenspiel aller

Bestandteile. Regeln'? Die scheint es aller Erfahrung nach nicht zu geben. Klar, der

Plattenteller soll nicht klingen, störend mitschwingen. Der Motor soll für

möglichst gleichmäßigen Antrieb sorgen. Die Tonarmbasis muß solide

und das Tellerlager so laufruhig wie nur möglich sein. Aber darüber hinaus gibt

es kein Kochrezept, Vergegenwärtigt man sich den Mikrokosmos der Schallplatte, jene winzige

Kontaktzone,

in der sich Nadel und Vinyl begegnen, dann wird klar, wie außergewöhnlich heikel

der Vorgang ist, wie krass sich selbst kleinste Störungen auswirken können.

Das A und O außergewöhnlicher Laufwerke, das Alphabet der

Konstrukteure,

beschränkt sich auf zwei Leitsatze. Erstens: Den Abtastvorgang so weit wie möglich

gegen äußere Einflüsse isolieren. Zweitens : Dafür sorgen, daB

der Plattendreher nicht selbst zum Unruheherd wird. Wie wir wissen, führen

diesbezüglich viele Lösungswege nach Rom - Superschwerkonzepte, ausgefuchste

Federsysteme, Subchassis-Konstruktionen, Sandwichbauweisen, Luftlagerungen, exotischste

Materialien und noch vieles mehr. Logisch. daß clevere Detailideen oder gar simples

Klotzen also noch keinen guten Plattenspieler ausmachen. Wie so oft im Leben liegt der

richtige Weg in der gekonnten Komposition, im perfekt ausbalancierten Zusammenspiel aller

Bestandteile. Regeln'? Die scheint es aller Erfahrung nach nicht zu geben. Klar, der

Plattenteller soll nicht klingen, störend mitschwingen. Der Motor soll für

möglichst gleichmäßigen Antrieb sorgen. Die Tonarmbasis muß solide

und das Tellerlager so laufruhig wie nur möglich sein. Aber darüber hinaus gibt

es kein Kochrezept,

das für ein gelungenes Gericht garantiert. Zudem steht der Benutzer nicht selten vor

der Aufgabe, seinen Plattenspieler zum Laufen zu bringen, den Aufbau zu

bewerkstelligen,

Justagen vorzunehmen, oder - wie auch bei der Platine Verdier - anhand feiner

Details, die

ein bißchen wie Klangregler wirken, eigene Entscheidungen zu treffen.So wie die

Platine Verdier jetzt vor uns steht, fast 50 Kilo schwer, optisch eher unscheinbar -

Glanz und Gloria finden nicht statt - wurde das Laufwerk vor 13 Jahren von dem Franzosen

Jean-Constant Verdier konzipiert. Und die HiFi-Karriere der Verdier war nie von großiem

Rummel bestimmt. Mit HiFi im üblichen Sinn, mit dem ganzen Drum und ran, hatte dieses

Laufwerk auch nie etwas zu tun; die Verdier war und ist ein Kleinserien-Objekt für

Liebhaber. Anfangs erschien im französischen InsiderMagazin L'Audiophile sogar eine Art

Bauanleitung; wer mit der Metallbearbeitung auf gutem Fuß stand, konnte selbst zur

Drehbank schreiten. !

Zwischendurch war die Verdier sogar einmal eine ganze Zeitlang nicht mehr erhältlich - dem

Monsieur Verdier, einem ruhigen, allem High-End-Voodoo abgeneigten Menschen mit einer Vorliebe

für Musik, alte Rõhrengeräte und klassische Automobile, sind

Vermarktungsstrategien offenbar ein Greuel. Statt "the best turntable in the world" ist

lediglich zu vernehmen, daß er sich bemüht habe, einen anständigen

Plattenspieler zu bauen, und darüber hinaus habe er dem nichts hinzuzufügen...

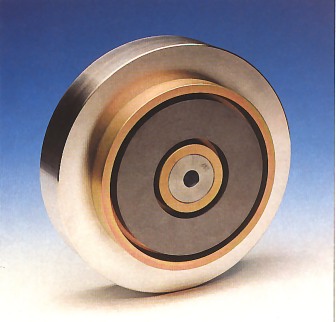

Der Plattenteller, so Verdier, müsse eben ruhig sein, und abseits von

Dämpfungsmassen, Metacrylat und kunstvollen Sandwich-Verschachtelungen ergab sich ein

sechs Zentimeter hoher Teller aus einer Alu-Legierung mit rund 16 Kilogramm Gewicht -

simples Anklopfen beweist: der Mann hat recht. Anhand des Lagers bewies der

Franzose,

daß geniale Lösungen auch immer einfache Lösungen sind; der Teller

schwebt horizontal reibungslos auf einem Magnetfeld, das von zwei großen, gegenpoligen

Ringmagneten erzeugt wird. Zwischen den Dauermagneten, übrigens eine Anleihe aus dem

Lautsprecherbau, verbleibt ein etwa funf Millimeter großer Luftspalt, die Magnete

selbst sitzen jeweils in einer abschirmenden, flachen Glocke aus Metallguß,

die - auf unseren Fotos zu sehen - goldfarben oberflächenbehandelt ist. Zudem sind

durch den dicken Plattenteller magnetische Einflüsse auf den Tonabnehmer

ausgeschlossen.

Die massive Lagerbüchse ist in den Teller eingepresst, unter der Mittelspindel befmdet

sich ein kleines Ölreservoir für die Lagerung. Geölt wird über eine winzige

Verschlußschraube per Spritze. Die Achse selbst ist mit fast zwei Zentimetern Durchmesser

extrem massiv - übliche Laufwerkslager sehen im Vergleich aus, als kämen sie aus dem

Spielzeugladen. Als Chassis dient eine kleines Transportproblem aus gegossenem

Kunststein;

die Befestigung für die Laufwerksachse und die quaderförmige Aluminium-Tonarmbasis

erfolgt über riesige Unterlegscheiben und Schrauben, für die der HiFi-Fan statt dem

gewohnten Uhrmacher-Werkzeug den ganz großien Schraubenschlüssel bemühen

darf.

Ach ja: Das Lageröl läuft im laufe der Zeit im Lager nach unten durch und kommt an

der zentralen Achsschraube unter dem Chassis wieder zum Vorschein - das ist so

be- absichtigt

und der Platine-Verdier-Besitzer stellt flugs ein Ölwännchen unter; der "permanente"

ÖIwechsel verhindert, daß verbrauchtes Ölschädigend im Lager

verbleibt.

Die schon erwahnte einzig richtige Ölsorte ist auch bei den Verdier-Besitzern ein

Dauerthema: dünnflüssig oder dickflüsig? Speziell oder ganz normal, aus Mutters

Nähmaschine? Monsieur Verdier schweigt. Also halten wir uns an den Rat des Vertriebs -

man gibt eine dünnflüssige Ölsorte dazu, in einer nadellosen

Plastikspritze,

für die in der Apotheke die größte Injektionsnadel zu besorgen

ist.

Ein treuherziger Blick und das Vorzeigen der ölgefüllten Spritze - und der

Wunsch nach der größtmöglichen Kanüle - erleichtern die 30-Pfennig-Aktion.

Ach ja - synthetische Dauerschmierstoffe in Pasten- oder Gelform sind Gift für das

Lager.

Die Verdier steht auf drei Füssen, die das Laufwerk endgültig zu einem Mischkonzept

aus Masse- und Federprinzip machen: In drei aus dem Kunststein ausgesparten runden Kammern

sitzen konische Spiralfedern, die, worauf Jean-Constant Verdier Wert legt, im normalen

Zustand nicht komprimiert werden. Nach unten sind die Dämpferkammern über dicke

Gummiplatten luftdicht abgeschlossen. zum Druckausgleich dienen Bohrungen in den

Höhenjustage-Schrauben, die aus dem Chassis herausragen. Trotz einiger vptischer

Unterschiede zu den Verdiers der ersten Stunde hat sich das Federsy stem nicht grundlegend

geändert; es ist übrigens nicht schwingend, sondern .,hart" ausgelegt: Man mu schon

relativ selbst sitzen jeweils in einer abschirmenden, flachen Glocke aus Metallguß,

die - auf unseren Fotos zu sehen - goldfarben oberflächenbehandelt ist. Zudem sind

durch den dicken Plattenteller magnetische Einflüsse auf den Tonabnehmer

ausgeschlossen.

Die massive Lagerbüchse ist in den Teller eingepresst, unter der Mittelspindel befmdet

sich ein kleines Ölreservoir für die Lagerung. Geölt wird über eine winzige

Verschlußschraube per Spritze. Die Achse selbst ist mit fast zwei Zentimetern Durchmesser

extrem massiv - übliche Laufwerkslager sehen im Vergleich aus, als kämen sie aus dem

Spielzeugladen. Als Chassis dient eine kleines Transportproblem aus gegossenem

Kunststein;

die Befestigung für die Laufwerksachse und die quaderförmige Aluminium-Tonarmbasis

erfolgt über riesige Unterlegscheiben und Schrauben, für die der HiFi-Fan statt dem

gewohnten Uhrmacher-Werkzeug den ganz großien Schraubenschlüssel bemühen

darf.

Ach ja: Das Lageröl läuft im laufe der Zeit im Lager nach unten durch und kommt an

der zentralen Achsschraube unter dem Chassis wieder zum Vorschein - das ist so

be- absichtigt

und der Platine-Verdier-Besitzer stellt flugs ein Ölwännchen unter; der "permanente"

ÖIwechsel verhindert, daß verbrauchtes Ölschädigend im Lager

verbleibt.

Die schon erwahnte einzig richtige Ölsorte ist auch bei den Verdier-Besitzern ein

Dauerthema: dünnflüssig oder dickflüsig? Speziell oder ganz normal, aus Mutters

Nähmaschine? Monsieur Verdier schweigt. Also halten wir uns an den Rat des Vertriebs -

man gibt eine dünnflüssige Ölsorte dazu, in einer nadellosen

Plastikspritze,

für die in der Apotheke die größte Injektionsnadel zu besorgen

ist.

Ein treuherziger Blick und das Vorzeigen der ölgefüllten Spritze - und der

Wunsch nach der größtmöglichen Kanüle - erleichtern die 30-Pfennig-Aktion.

Ach ja - synthetische Dauerschmierstoffe in Pasten- oder Gelform sind Gift für das

Lager.

Die Verdier steht auf drei Füssen, die das Laufwerk endgültig zu einem Mischkonzept

aus Masse- und Federprinzip machen: In drei aus dem Kunststein ausgesparten runden Kammern

sitzen konische Spiralfedern, die, worauf Jean-Constant Verdier Wert legt, im normalen

Zustand nicht komprimiert werden. Nach unten sind die Dämpferkammern über dicke

Gummiplatten luftdicht abgeschlossen. zum Druckausgleich dienen Bohrungen in den

Höhenjustage-Schrauben, die aus dem Chassis herausragen. Trotz einiger vptischer

Unterschiede zu den Verdiers der ersten Stunde hat sich das Federsy stem nicht grundlegend

geändert; es ist übrigens nicht schwingend, sondern .,hart" ausgelegt: Man mu schon

relativ

kräftig auf das Chassis drücken, um die Federn zum Nachgeben zu

bewegen.

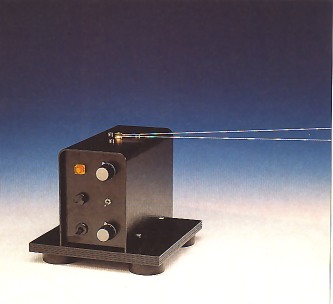

Der Antriebsmotor wurde komplett ausgelagert und kann -jetzt kommen wir zu den jeweiligen

Vorlieben der Verdier-Besitzer- im Extremfall zwei Meter weiter oder ganz dicht am Laufwerk

stehen. Ermöglich wird dies durch den String-Antrieb:

Ein dunner Antriebsfaden lauft vom Motorpulley über den Außenrand des

Tellers;

der String-An-trieb dürfte einigen HiFi-Fans noch von den japanischen Micro-Laufwerken her

bekannt sein.

Der Antriebsmotor- ein kleiner, aber drehmomentstarker Gleichstrommotor - residiert in einem

schweren Extragehäuse, das zur Verbesserung der Standfestigkeit auf dicken Stahlplatten

ruht. Ein kleiner Umschalter an dem eher rustikal wirkenden Antrieb erlaubt die Wahl zwischen

33er- und 45er- Geschwindigkeit; zwei Regler sind für die Feineinstellung der Drehzahlen

zuständig, die per Stroboskopscheibe bei aufgelegter Schallplatte und abgesenktem Tonarm

zu justieren sind. Dem Motor vorgeschaltet ist ein hochstabilisiertes Netzteil, das die

Gleichspannung bereitstellt. Der String selbst ist Gegenstand highfideler

Experimentierfreude:

Nylon, simple Nähseide, dicke Knopflochseide, dehnbar oder nicht dehnbar, plus Exotika

aus der Faserchemie-Küche. Fast alles ist möglich, und alle Varianten klingen

übrigens tendenziell ein wenig anders; eine weitere Variable ist die Spannung des Strings,

der in der Mitte des Tellers laufen sollte: Keinesfalls zu fest, lautet die Devise, und

wunderbarerweise kann man stets beobachten, wie sich der Knoten des Antriebsfadens bei

jedem Durchgang am Teller nach außen legt. Bei unseren Experimenten haben wir den Motor

übrigens auf drei Sorbothane Füsse gestellt, die der HiFi-Zubehörhandel

bereithält. Die extrem weichen Sorbothane-Rundlinge isolieren den Motor bestens und halten

das Antriebsset durch ihren Selbstklebe-Effekt unverrückbar fest. Es bietet sich

natürlich an, den Motor völlig getrennt vom Laufwerk - etwa auf einem Extratisch -

aufzustellen; Extremisten sei aber gesagt, daß mehr als zwei Meter Distanz zum Laufwerk

wegen der Lauferei völlig unpraktisch sind... Die Hochlaufzeit des schweren Tellers ist

von der Spannung des Fadens abhängig, einige stolze Verdier-Betreiber versicherten uns

sogar glaubhaft, den Motor praktisch niemals auszuschalten, und - "er laüft schon seit

Jahren" - daß das Auflegen und Abnehmen der Platten bei drehendem Teller überhaupt

kein Problem sei! In der Praxis ist die Hochlaufzeit von einigen Sekunden durchaus im Rahmen

des Erträglichen. Wer neben einer Verdier einen Stapel l2-Volt-Bleiakkus

ortet, ist einem

Stromversorgungsfreak begegnet: Dem - wie man hört - klanglich nochmals gewinnbringenden

Batteriebetrieb des Motors steht außer versierter Bastelei nichts im Wege...

Wer sich über die Qualitäten des Verdier-Lagers informieren will, gibt dem -

nach längerer Zeit endgültig eingelaufenen - Teller bei abgenommenem String Wer sich über die Qualitäten des Verdier-Lagers informieren will, gibt dem -

nach längerer Zeit endgültig eingelaufenen - Teller bei abgenommenem String

einen kräftigen Schubs und guckt dann bei zwei Tassen Kaffee zu, wie sich die Sache

weiterdreht. Dabei läßt sich auch gut über das Plattenmatten-Problem

nachdenken;

der Vertrieb liefert die Verdier mit einer einfachen dünnen Ledermatte, auf die wir nach

einigen Versuchen stets zurückkamen. Diverse "Matten", wie man die kunstvoll gemachten und

entsprechend teuren Dinger kaum mehr nennen kann, wurden probiert, und allenfalls einige

Metacrylat-Versionen waren imstande, den Klang positivzu beeinflussen - Unterlagen aus einem

LP-ähnlichen Material sind erfahrungsgemäß am besten.Doch diesbezüglich

herrscht Meinungsfreiheit, ebenso wie bei Plattenklemmen, Ikea-Tischen,

Ziegelstein-Unterbauten, Betonfundamenten, Stahlrohr-Gestellen und mit Spikes

versehenen, mitunter unbezahlbaren

Supersound-Mk-IV-Klangförderern. Letztere sind angesichts der schieren Verdier-Masse

allerdings auf Tragfähigkeit zu prüfen. Der Vollständigkeit halber soll noch

erwähnt werden, daß Laufwerks- und Motoreinheit selbstverständlich präzise

mit der Wasserwaage einzurichten sind. Im Gegensatz zu einigen anderen "Laufwerken" ist die

Verdier mechanisch präzise gebaut: Steinzarge und Telleroberfläche liegen zum Beispiel

exakt in horizontal paralellen Ebenen - ein Umstand, den sich die Konstrukteure einiger anderer

teurer Plattendreher einmal zu Herzen nehmen sollten. Die zweiteilige Tonarmbasis ist durch

einen entsprechend ausgelegten Montageschlitz im Steinchassis variabel

montierbar, was den

Einsatz "langer" und "kurzer" Tonarme ermöglicht. Das Unterteil der

Basis, ein schwerer Vierkant-Alublock, wird dann mit einem Schraubbolzen und riesigen Unterlegscheiben

festgezogen;

das Oberteil ist via Inbusschraube aufgetlanscht.

Nun, was erwartet jene, die sich das Zehntausend-Mark-Vergnügen Platine Verdier leisten

wollen - und können? Zunächst einmal: Erstaunen. Es ist nur schwer in Worte zu

fassen,

wie groß der Abstand zwischen relativ normalen Plattendrehern und einem Superlaufwerk

wie der Verdier noch ist. Der Standpunkt, daß die Qualität des Laufwerks der

entscheidende, ausschlaggebende Punkt in Sachen Analogwiedergabe ist, hat sich ja in den

letzten Jahren - leider viel zu spät - zu Recht durchgesetzt. Wer schon einmal einen

Goldmund Reference, einen Forsell oder einen Versa Dynamics gehört hat, wird

verstehen,

was gemeint ist. Mit welchen Abtastern oder Tonarmen gearbeitet wird, ist dabei fast von

sekundärer Natur; all jenen, die immer noch behaupten, die Scheibe müsse sich halt

drehen und das Geld solle besser in den Tonabnehmer investiert werden, beweist die Verdier das

Gegenteil. Aber, keine Frage, aus hochkarätigen Zutaten holt die Platine Verdier das

Machbare heraus. Dabei tritt das Rillengerausch bei leisen Passagen, ein altbekannter

Störfaktor, seltsamerweise fast ganz in den Hintergrund, wie wenn hierfür ein Filter

zwischengeschaltet wäre. Die Baßwiedergabe dehnt sich ungeheuer in der Tiefe

aus,

wirkt farbiger, kräftiger und

schneller. Und erst jetzt hört man, daß der musikalisch so wichtige

Grundtonbereich bei weniger guten Laufwerken fast wie unterbelichtet kommt, Solidität

vermissen läßt und auch den höheren Lagen Substanz und Fülle

raubt.

Was die Verdier hier realisiert, ist aber nur die Spitze des Eisbergs - die wahre Qualität

des Laufwerks zeigt sich nicht an der noch beschreibbaren Klang-Oberflache, sondern auf der

Erlebnisebene: In der guten alten LP versteckt sich noch weit mehr, als man

glaubt, eine neue

Qualität, die sich dort manifestiert, wo die Konserve nicht mehr konsumiert, sondern

aufgenommen, verstanden wird.

Ist es die sprichwörtliche

Ruhe, aus der heraus die Verdier zu reproduzieren versteht?

Oder liegt das Geheimnis in der dynamischen Akzentuierung, in der Hörbarkeit feinster

Details, die vorher in einem Gerauschteppich untergingen? Ist es die unglaubliche

Homogenität, zu der der Klang jetzt verschmilzt, die bruchlose, klare

Unmittelbarkeit,

mit der auch große Klangkörper völlig selbstverständlich dargestellt

werden? Die Stille, so wurde einmal formuliert, ist stärker als der Sturm. Und genau hier

dürfte ein Teil der Wahrheit liegen - die Unterscheidung zwischen laut und

leise. zwischen

dem explosiven Ausbruch und der zurückhaltenden, ja verhaltenen Aussage gelingt der Verdier

auf einem höheren Niveau, das den Zuhörer ganz anders packt, miteinbezieht und

deutlich mehr gefangennimmt. Und vor diesem Hintergrund müssen auch die möglichen

Klangveränderungen gesehen werden, die man der Verdier anerziehen kann: Eine andere

Plattenmatte, ein anderer Antriebsriemen, eine neue Plattenklemme - und schon verändert

sich zum Beispiel der Baß; vorher schwingend, vibrierend, farbig - dann hart. zwar

akzentuierter, aber weniger packend, weniger musikalisch, Timing und Rythmus gehen etwas

verloren. Und im Hintergrund taucht schon schemenhaft das Gespenst der

Sterilitat, der

oberflächlichen, gedankenlosen Verbesserung, der - es muß einfach gesagt werden -

digitalen Emotionslosigkeit auf. Die beschriebene feine, durchhörbare Reaktion auf

vermeintliche Kleinigkeiten macht das Laufwerk aber noch nicht zu einer klanglichen

Mimose,

mit der schwer umzugehen ist; das Niveau, auf dem die Platine Verdier steht, bleibt stets

erhalten; trimmen, ausgleichen -ja, auch den eigenen Geschmack einfließen lassen -

ist legitim und tut der Sache keinen Abbruch. Besagte Sache wiederum ist zu Recht eine

Legende,

keine HiFi-Legende, sondern eine musikalische Legende, die den schwarzen Tonkonserven zu einer

neuen, nein, schon immer vorhandenen, aber nur so schwer zu realisierenden Qualität

verhilft. Spätestens jetzt dürfte Ihr Einwand kommen: Zu enthusiastisch

beschriehen.

und überhaupt - mit welchen Tonarm-/Systemkombis wurde gehört'' Gemach.

Es geht nicht um Referenzen, nicht um die Analog-Sensation des Monats. Das Verdier-Laufwerk hat

gut ein Dutzend Jährchen auf dem Buckel. Es gab auch ein paar im großen und ganzen

vernachlässigbare Änderungen, eher kosmetischer Natur, ohne das Konzept zu

beeinträchtigen. Während dieser Zeit kamen und gingen viele Tonarme und

Systeme, Sensationen, Flops und Dauerbrenner - aber die Verdier blieb. Dafür gibt es Gründe.

Mußes Gründe geben. Und die sind nicht kurzlebiger Natur. Wir jedenfalls heften

Jean-Constant Verdier drei STEREO-Sternchen ans Revers. Wohl wissend. daß er sich nichts

aus Auszeichnungen macht. Sie dürfen die Sternchen auch vergessen. Aber Sie könnten

uns fragen. ob uns dieses Laufwerk wirklich so sehr begeistert hat. Die Antwort : Ja ! Ist es die sprichwörtliche

Ruhe, aus der heraus die Verdier zu reproduzieren versteht?

Oder liegt das Geheimnis in der dynamischen Akzentuierung, in der Hörbarkeit feinster

Details, die vorher in einem Gerauschteppich untergingen? Ist es die unglaubliche

Homogenität, zu der der Klang jetzt verschmilzt, die bruchlose, klare

Unmittelbarkeit,

mit der auch große Klangkörper völlig selbstverständlich dargestellt

werden? Die Stille, so wurde einmal formuliert, ist stärker als der Sturm. Und genau hier

dürfte ein Teil der Wahrheit liegen - die Unterscheidung zwischen laut und

leise. zwischen

dem explosiven Ausbruch und der zurückhaltenden, ja verhaltenen Aussage gelingt der Verdier

auf einem höheren Niveau, das den Zuhörer ganz anders packt, miteinbezieht und

deutlich mehr gefangennimmt. Und vor diesem Hintergrund müssen auch die möglichen

Klangveränderungen gesehen werden, die man der Verdier anerziehen kann: Eine andere

Plattenmatte, ein anderer Antriebsriemen, eine neue Plattenklemme - und schon verändert

sich zum Beispiel der Baß; vorher schwingend, vibrierend, farbig - dann hart. zwar

akzentuierter, aber weniger packend, weniger musikalisch, Timing und Rythmus gehen etwas

verloren. Und im Hintergrund taucht schon schemenhaft das Gespenst der

Sterilitat, der

oberflächlichen, gedankenlosen Verbesserung, der - es muß einfach gesagt werden -

digitalen Emotionslosigkeit auf. Die beschriebene feine, durchhörbare Reaktion auf

vermeintliche Kleinigkeiten macht das Laufwerk aber noch nicht zu einer klanglichen

Mimose,

mit der schwer umzugehen ist; das Niveau, auf dem die Platine Verdier steht, bleibt stets

erhalten; trimmen, ausgleichen -ja, auch den eigenen Geschmack einfließen lassen -

ist legitim und tut der Sache keinen Abbruch. Besagte Sache wiederum ist zu Recht eine

Legende,

keine HiFi-Legende, sondern eine musikalische Legende, die den schwarzen Tonkonserven zu einer

neuen, nein, schon immer vorhandenen, aber nur so schwer zu realisierenden Qualität

verhilft. Spätestens jetzt dürfte Ihr Einwand kommen: Zu enthusiastisch

beschriehen.

und überhaupt - mit welchen Tonarm-/Systemkombis wurde gehört'' Gemach.

Es geht nicht um Referenzen, nicht um die Analog-Sensation des Monats. Das Verdier-Laufwerk hat

gut ein Dutzend Jährchen auf dem Buckel. Es gab auch ein paar im großen und ganzen

vernachlässigbare Änderungen, eher kosmetischer Natur, ohne das Konzept zu

beeinträchtigen. Während dieser Zeit kamen und gingen viele Tonarme und

Systeme, Sensationen, Flops und Dauerbrenner - aber die Verdier blieb. Dafür gibt es Gründe.

Mußes Gründe geben. Und die sind nicht kurzlebiger Natur. Wir jedenfalls heften

Jean-Constant Verdier drei STEREO-Sternchen ans Revers. Wohl wissend. daß er sich nichts

aus Auszeichnungen macht. Sie dürfen die Sternchen auch vergessen. Aber Sie könnten

uns fragen. ob uns dieses Laufwerk wirklich so sehr begeistert hat. Die Antwort : Ja !

|

![]()

![]()

![]()